武藤ホールディングス株式会社(東証:7999)の最近の決算報告は、ヘッドラインの数字が冴えなかったにもかかわらず、市場はポジティブに反応した。 時には、株主は軟調な数字を無視して改善することを望むものだが、我々の分析によれば、ムトーホールディングスはその可能性が低いと思われる。

キャッシュフローと業績の関係

財務の世界では、企業が報告された利益をどれだけフリーキャッシュフロー(FCF)に変換しているかを測定するために使用される主要な比率は、発生率(キャッシュフローから)である。 この比率は、わかりやすく言えば、純利益からFCFを差し引き、その数値をその期間の平均営業資産で割ったものである。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。

つまり、発生主義比率がマイナスであることは、その企業が利益から想像されるよりも多くのフリーキャッシュフローをもたらしていることを示すため、良いことなのである。 発生主義比率がゼロを超えることはあまり懸念されないが、発生主義比率が比較的高い企業は注目に値すると考える。 LewellenとResutekによる2014年の論文を引用すると、「発生が高い企業は将来的に収益性が低くなる傾向がある」。

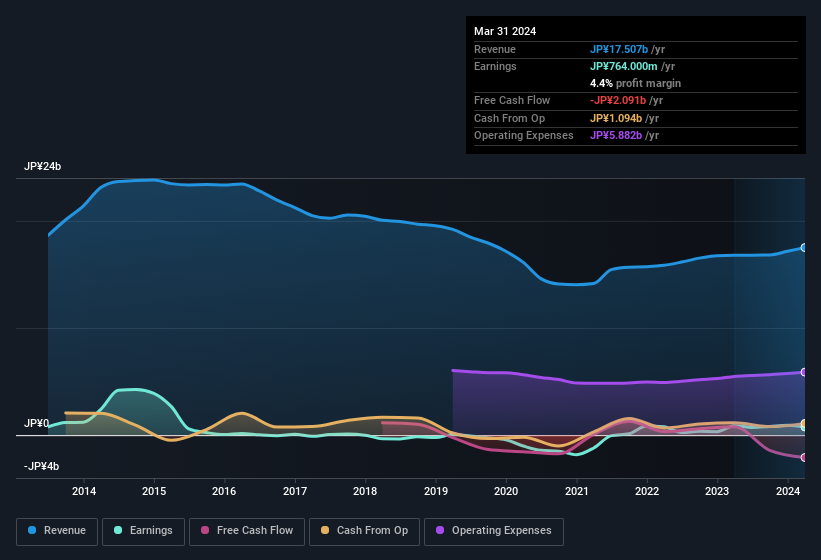

ムトーホールディングスの2024年3月期の発生率は0.22である。 したがって、同社のフリー・キャッシュ・フローは、法定利益を十分にカバーしていないと推測できる。 直近1年間のフリーキャッシュフローはマイナスで、前述の通り7,640万円の利益を計上したにもかかわらず、21億円の流出となっている。 一昨年のFCFは784百万円であったから、少なくとも過去にはFCFは黒字であった。 しかし、それだけではない。 異常項目が法定利益に影響を及ぼしており、その結果、発生率に影響を及ぼしていることがわかる。

注:投資家は常にバランスシートの強さをチェックすることをお勧めする。武藤ホールディングスの貸借対照表分析はこちら。

特別損益が利益に与える影響

前期に94百万円の特別利益計上があったことが、発生率の低さの一因であろう。 増益になるのは喜ばしいことだが、特別損益が大きく寄与することは、時にわれわれの意欲を削ぐ。 何千もの上場企業の数字を集計したところ、ある年の異常項目による増益は、翌年には繰り返されないことが多いことがわかった。 そしてそれは、これらの増益が「異例」と表現されることから予想される通りである。 もし武藤ホールディングスがこのような貢献を繰り返さないとすれば、他の条件が同じであれば、今期は減益になると予想される。

ムトーホールディングスの業績について

まとめると、武藤ホールディングスは、特殊要因による利益の押し上げ効果はあったものの、フリーキャッシュフローの面では、ペーパーベースでの利益には及ばなかった。 上記のような理由から、ムトーホールディングスの法定利益を一瞥しただけでは、基礎的なレベルでは実際よりも良く見えるかもしれないと考える。 このような観点から、リスクを十分に理解しない限り、投資を検討することはないだろう。 そのために、武藤ホールディングスに見られる3つの警告サイン(うち1つは深刻な可能性がある)を知っておく必要がある。

ムトーホールディングスを検証するにあたっては、業績が実際よりも良く見える要因に着目した。そして、それに基づいて、我々はやや懐疑的である。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 株主資本利益率(ROE)の高さを優良企業の証と考える人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧になってはいかがだろうか。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Mutoh Holdings が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このシンプリー・ウォールセントの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.