エン・ジャパン株式会社(東証:4849)の直近の堅調な決算は、株価を大きく動かすには至らなかった。 株主は、法定利益の数字以外にも気になる要素があることに気づいたと思われる。

エン・ジャパンの業績を詳しく見る

キャッシュフローから発生比率を算出することは、多くの投資家が聞いたことがないであろうが、これは、ある期間において、企業の利益がフリーキャッシュフロー(FCF)によってどれだけ裏付けられているかを示す有用な指標である。 発生比率を求めるには、まず、ある期間の利益からFCFを差し引き、その数字をその期間の平均営業資産で割る。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。

従って、発生比率がマイナスの会社は良い会社で、プラスの会社は悪い会社ということになる。 現金以外の利益が一定水準にあることを示す発生主義比率がプラスであることは問題ではないが、発生主義比率が高いことは、紙の利益とキャッシュフローが一致していないことを示すため、間違いなく悪いことである。 というのも、発生主義的な比率が高いと、利益が減少したり、利益が伸び悩んだりする傾向があるという学術的な研究もあるからだ。

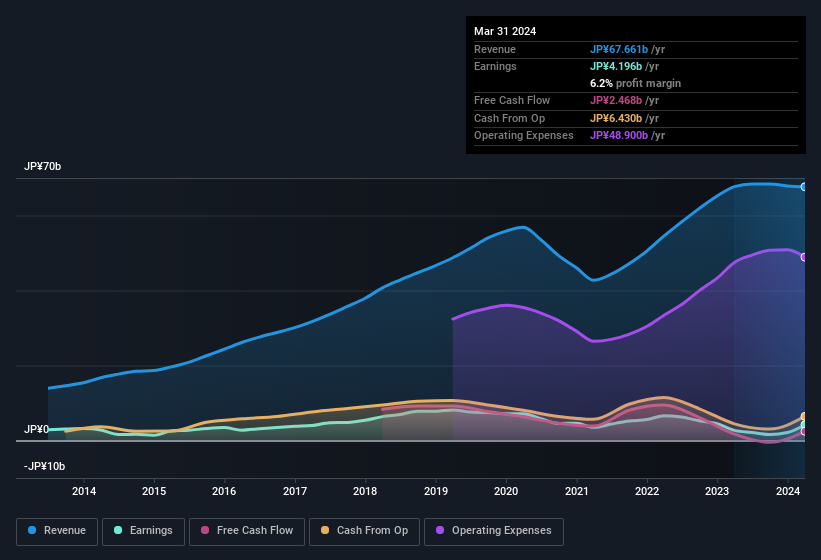

2024年3月までの12ヶ月間、エン・ジャパンの発生主義比率は0.22であった。 残念ながら、これはフリー・キャッシュ・フローが報告された利益を大幅に下回っていることを意味する。 実際、昨年度のフリーキャッシュフローは25億円で、法定利益の42億円を大幅に下回った。 ただし、エン・ジャパンのフリー・キャッシュ・フローは昨年より増加した。 とはいえ、この話にはまだ続きがある。 異常項目が法定利益に影響を与え、その結果、発生比率が低下していることがわかる。

アナリストが将来の収益性をどう予測しているのか、気になるところだろう。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を示すインタラクティブなグラフを見ることができる。

異常項目が利益に与える影響

同社は、前期に551百万円の特別損益を計上した。 利益が増加するのは喜ばしいことだが、特別損益が大きく貢献すると、時として私たちの情熱は冷める。 世界中のほとんどの上場企業について調べてみたが、異常項目が一過性のものであることはよくあることだ。 エン・ジャパンの名前からして、驚くにはあたらない。 もしエン・ジャパンがこのような貢献を繰り返さないのであれば、他の条件が同じであれば、今期は減益になると予想される。

エン・ジャパンの利益について

結論として、エン・ジャパンは、特殊要因による利益の押し上げがあったものの、フリー・キャッシュ・フローによるペーパー・プロフィットには及ばなかった。 上記の理由から、エン・ジャパンの法定利益を一瞥しただけでは、基礎的なレベルでは実際よりも良く見えるかもしれないと考える。 ビジネスとしてのエン・ジャパンをもっと知りたいのであれば、同社が直面しているリスクを認識しておくことが重要だ。 例えば、以下のようなケースだ:エン・ジャパンの注意すべき2つの兆候を見つけた。

本稿では、利益数値の有用性を損なう可能性のあるいくつかの要因について見てきた。 しかし、些細なことに意識を集中させることができる人であれば、常に多くの発見があるはずだ。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、「お金を追う」のが好きで、インサイダーが買っている銘柄を探す人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、en-japan が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.