桑沢ホールディングス(東証1部8104)の株価は、健全な業績を発表した後も急上昇しなかった。 投資家は、根本的な要因に懸念を抱いているのかもしれない。

桑沢ホールディングスの収益とキャッシュフローを比較する

多くの投資家はキャッシュフローから発生比率を聞いたことがないと思うが、実はある期間中の企業の利益がどれだけフリーキャッシュフロー(FCF)によって裏付けられているかを測る有用な指標である。 発生比率は、ある期間の利益からFCFを差し引き、その結果をその期間の企業の平均営業資産で割る。 この比率は、企業の利益がFCFをどれだけ上回っているかを示している。

従って、発生比率がマイナスの会社は良い会社で、プラスの会社は悪い会社ということになる。 これは、発生比率がプラスになることを心配すべきという意味ではないが、発生比率がむしろ高い場合は注目に値する。 注目すべきは、一般的に言って、発生主義比率が高いことは目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆するいくつかの学術的根拠があることである。

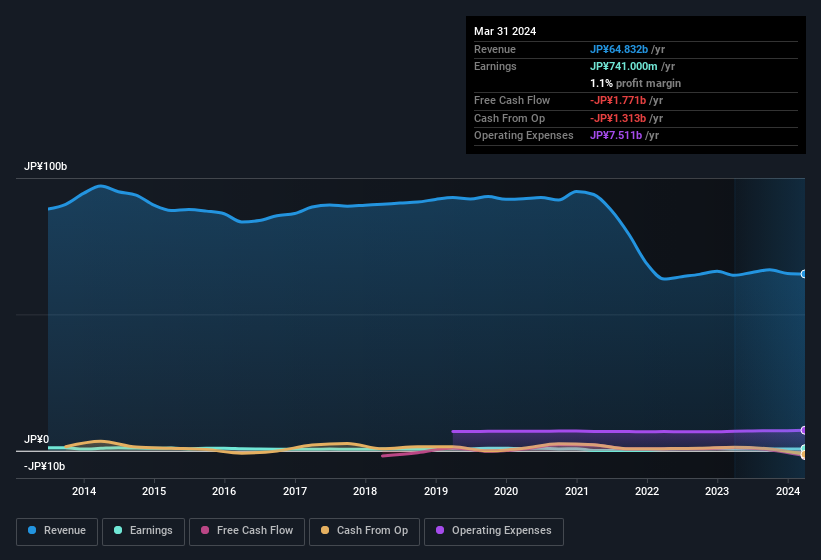

2024年3月期の桑沢ホールディングスの発生率は0.24であった。 残念ながら、これはフリー・キャッシュ・フローが報告された利益を大幅に下回っていることを意味する。 7億4,100万円の利益を計上したとはいえ、フリー・キャッシュ・フローを見ると、昨年度は18億円を消費している。 1年前のFCFは11億円だったので、少なくとも桑沢ホールディングスは過去にプラスのFCFを生み出してきたことになる。 とはいえ、この話には続きがある。 異常項目が法定利益に影響を及ぼし、したがって発生率にも影響を及ぼしていることがわかる。 株主にとって朗報なのは、桑沢ホールディングスの発生率は昨年はかなり改善されていたことである。 もしそうであれば、株主は今期の利益に対するキャッシュフローの改善を期待すべきであろう。

注:投資家は常にバランスシートの強さをチェックすることをお勧めする。桑沢ホールディングスのバランスシート分析はこちら。

異常項目は利益にどう影響するか?

残念ながら(短期的には)、KUWAZAWAホールディングスは2億4,500万円の特別損益で利益を減らした。 これが現金支出を伴わない費用であれば、キャッシュコンバージョンが高くなりやすかったはずであり、発生比率が異なることを物語っているのは驚きである。 異常項目による控除は第一に残念だが、明るい兆しもある。 数千社の上場企業を調査した結果、異常項目は一過性のものであることが非常に多いことがわかった。 そして結局のところ、それこそが会計用語の意味するところなのだ。 そのような特別な費用が再び発生しないと仮定すれば、桑沢ホールディングスの来期の利益は、他の条件がすべて同じであれば、より高くなると予想される。

KUWAZAWAホールディングスの利益パフォーマンスに関する我々の見解

結論から言えば、クワザワホールディングスの発生主義比率を見る限り、法定利 益はキャッシュフローに裏打ちされたものではないことがわかる。 こうしたことから、同社の利益が本来の収益性を適切に反映しているかどうかは判断が難しい。 そのため、収益の質も重要だが、現時点で桑沢ホールディングスが直面しているリスクを考慮することも同様に重要である。 調査した結果、桑沢ホールディングスには4つの警告的な兆候(2つは当社にとってあまり好ましくない兆候!)が見られた。

この記事では、ビジネスの指針としての利益数字の有用性を損なう可能性のある要因をいくつか見てきた。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 例えば、自己資本利益率が高いことを良好なビジネス経済性の表れと考える人は多いし、「お金を追う」のが好きで、インサイダーが買っている銘柄を探す人もいる。 そこで、 高い株主資本利益率を誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダー保有率の高い銘柄のリストをご覧いただきたい。

評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。

公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、KUWAZAWA Holdings が割安か割高かをご確認ください。

無料分析へのアクセスこの記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。

This article has been translated from its original English version, which you can find here.